○河合町下水道条例施行規程

令和6年3月26日

企管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、河合町下水道条例(昭和59年7月河合町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

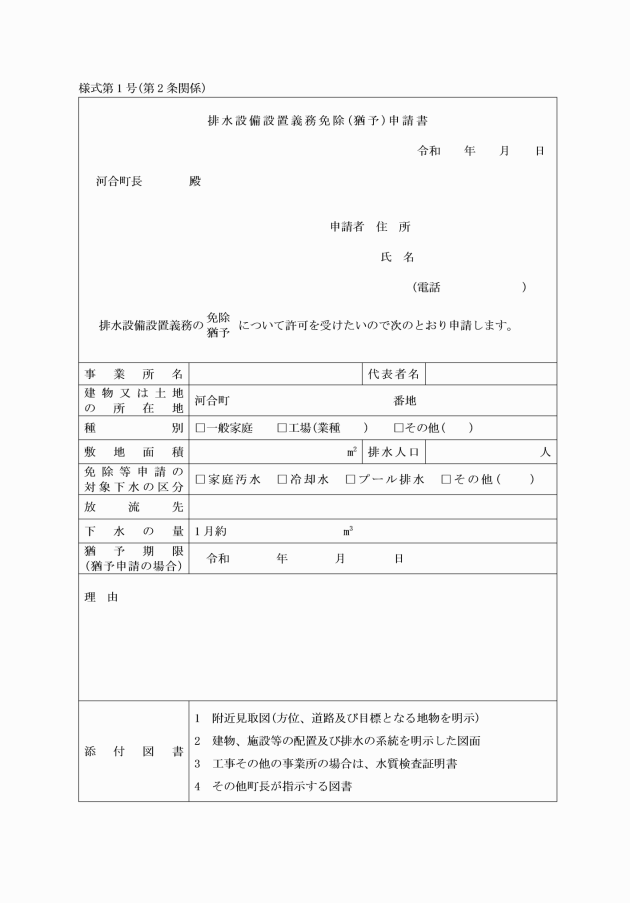

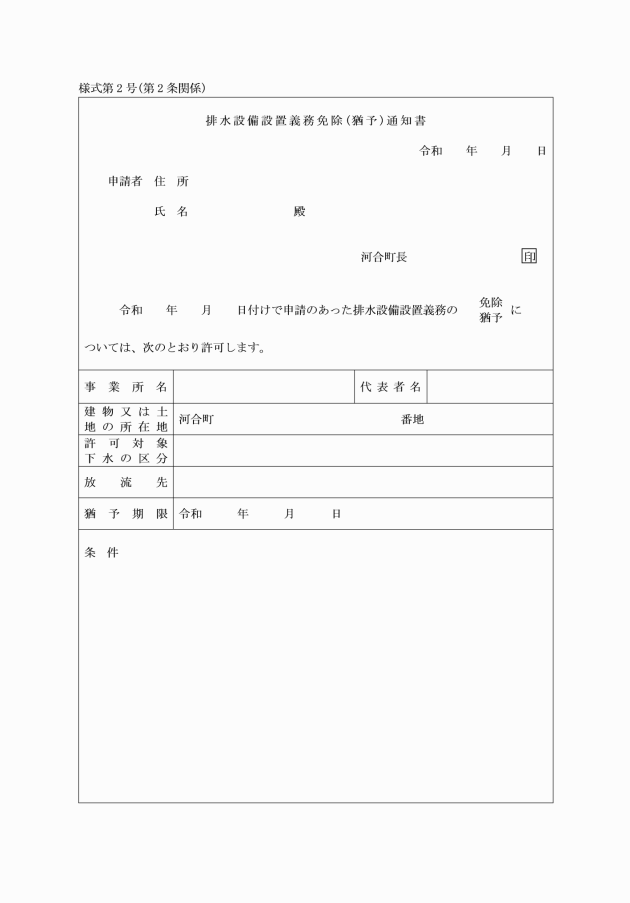

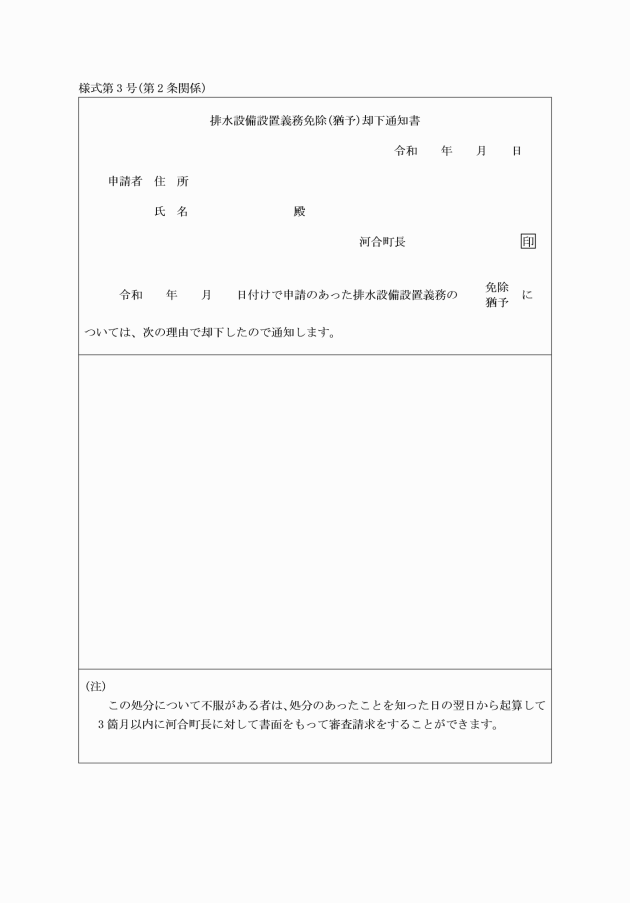

(排水設備設置義務の免除等)

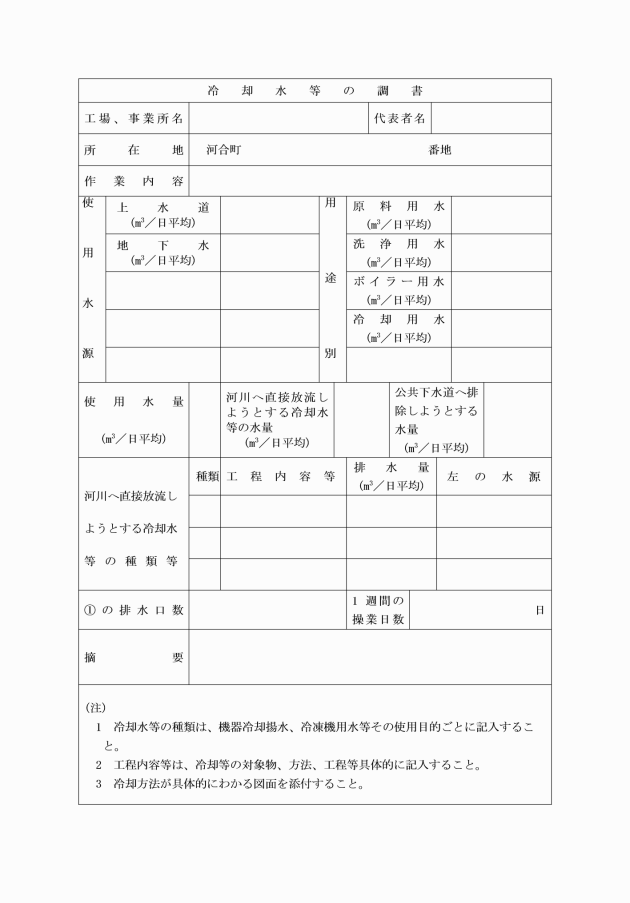

第2条 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に冷却水、プール排水その他これに類する汚水を排除しようとする場合で、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除(猶予)申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面

(3) 工場、その他の事業所にあっては、水質測定を専門的に行う機関が実施した当該汚水の水質検査証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第3条 条例第2条の3第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

イ 大腸菌が検出されないこと。

ウ 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第4条 条例第2条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第5条 条例第2条の3第6号に規定する管理者が定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の管理者が定める排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(排水設備の固着方法等)

第6条 条例第4条第2号の規定による管理者が定める固着箇所及び工事の実施方法は次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高にくいちがいが生じないようにし、かつ、ますの内壁につき出さないようにさし入れ、漏水のないようにその周囲をセメントモルタル又は樹脂系モルタルでてん充し、内外面をセメントモルタルで上塗り仕上げとすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいが生じないようにし、ますの内壁につき出さないようにさし入れ、その周囲をセメントモルタル又は樹脂系モルタルでてん充し、セメントモルタルで仕上げとし、かつ、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設け、インバートは、作らないこと。

(3) 排水管の土かぶり(地表から埋設された排水管の管頂までをいう。)は、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。

(4) 前3号によりがたい特別の事由があるときは、管理者の指示を受けること。

(1) 汚水を排除すべき管渠の内径及び勾配は、下表の左欄の区分に応じて中欄の内径と右欄の勾配とすること。ただし、一つの建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |

150人未満 | 100mm以上 | 100分の2.0以上 |

150人以上300人未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |

300人以上500人未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |

500人以上 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |

(2) 雨水を排除すべき管渠の内径及び勾配は、下表の左欄の区分に応じ、中欄の内径と右欄の勾配とすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積 | 排水管の内径 | 勾配 |

200m2未満 | 100mm以上 | 100分の2.0以上 |

200m2以上400m2未満 | 125mm以上 | 100分の1.7以上 |

400m2以上600m2未満 | 150mm以上 | 100分の1.5以上 |

600m2以上1,500m2未満 | 200mm以上 | 100分の1.2以上 |

1,500m2以上 | 250mm以上 | 100分の1.0以上 |

(3) ますの内径又は内のり及び深さの関係は、次の表のとおりとすること。

ますの内径又は内のり | 地表から管底までの深さ |

15cm~30cm | 80cm以下 |

35cm又は36cm | 90cm以下 |

40cm | 100cm以下 |

45cm | 120cm以下 |

50cm | 140cm以下 |

60cm | 150cm以下 |

70cm | 160cm以下 |

(4) 汚水を排除すべき枝管の内径

枝管の種別 | 内径(ミリメートル) |

小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50以上 |

浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75以上 |

大便器接続管 | 100以上 |

(5) 水洗便所の洗浄装置

種別 | 1回の洗浄水量(l) | 洗浄管の内径(mm) |

小便器 | 3以上 | 13以上 |

大便器 | 12以上 | 30以上 |

(6) ます

ア 管渠の起点、合流点及び屈曲点若しくは勾配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。

イ 管渠の直線部の長さがその内径又は内法の100倍を超えない範囲でますを設置すること。

ウ ますは、内径又は内のり150ミリメートル以上の円形とし、材質は、樹脂系とする。

エ ます蓋は、樹脂系又は鋳鉄製の密閉蓋とし、雨水用のます蓋は、格子蓋とする。

(附帯設備)

第8条 排水設備等を設置するときは、次の各号に定める附帯設備を設置しなければならない。

(1) ごみよけ装置

浴場、流し場等の汚水流出口に固形物の流下をとめるに必要な有効目幅10ミリメートル以下のごみよけスクリーンを設ける。

(2) 防臭装置

ア 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流入箇所には、トラップを取り付けなければならない。

イ トラップの排水が破れるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。

(3) 油脂しゃ断装置

油脂類を排水する箇所には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。

(4) 沈砂装置

土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(5) 水洗便所の附帯装置

ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブ(洗浄弁)を用いる場合には、バキュームブレーカ(逆流防止器)を装置しなければならない。

イ 洗浄装置 小便器に洗浄装置を装置しなければならない。

(6) ポンプ施設

ア 地下室その他地下水の自然流下が充分でない場合には、ポンプ施設を設けて排水しなければならない。

イ ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造にしなければならない。

(1) 申請地附近の見取図

(2) 平面図は縮尺100分の1とし、隣接地を表示し、次の事項を記載すること。

ア 申請地の形状及び面積

イ 申請地附近の道路及び境界

ウ 申請地附近の公共下水道施設の位置

エ 建物の形状、上水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他汚水を排水する施設の位置

オ 管渠の配置、形状、寸法、延長、材質及び勾配

カ ます及び人孔の位置

キ 除害施設及びポンプ施設の位置

ク 他人の排水設備を使用するときは、その配置

ケ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面

(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し

(5) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する下水管渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入すること。

(6) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添付すること。

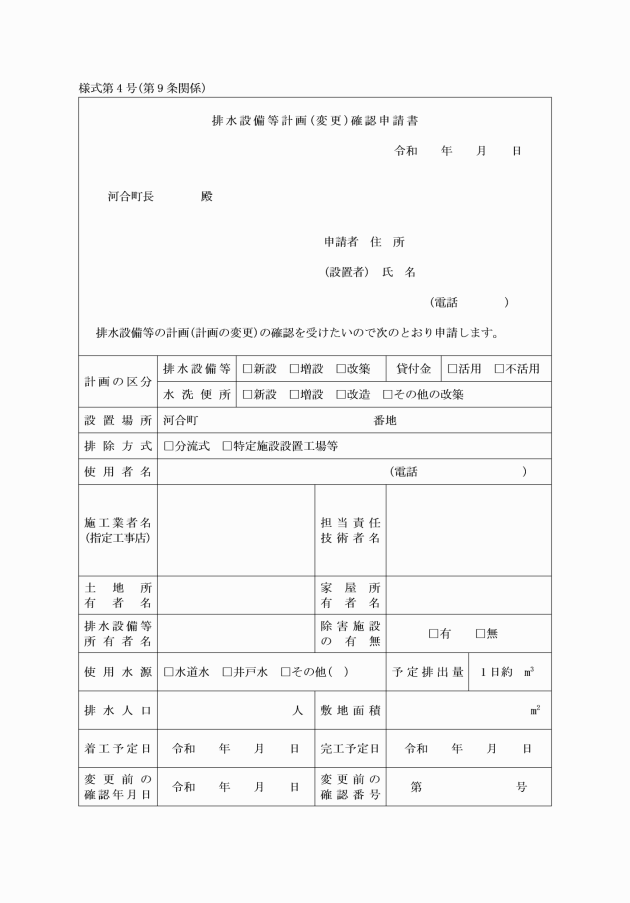

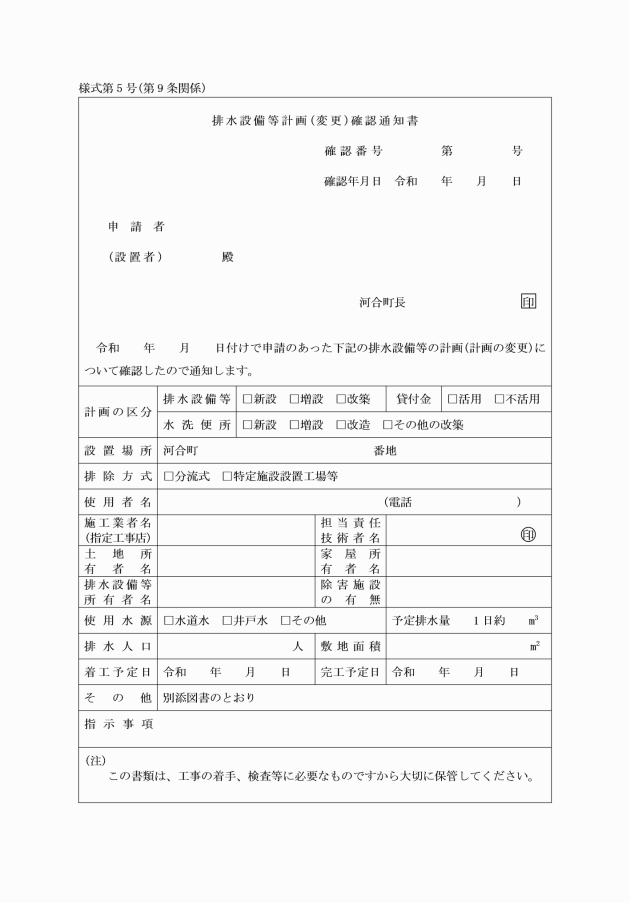

3 管理者は、排水設備等の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画が法令等の規定に適合していることを確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(2) 既設の公共ます等の移設を必要とする場合 当該移設に要する費用

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めた場合 管理者がその都度定める費用

項目 | 量 |

生物化学的酸素要求量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |

浮遊物質量 | 1月平均排水量 750立方メートル以下 |

窒素含有量 | 1月平均排出量 750立方メートル以下 |

燐含有量 | 1月平均排出量 750立方メートル以下 |

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1月平均排出量 750立方メートル以下 |

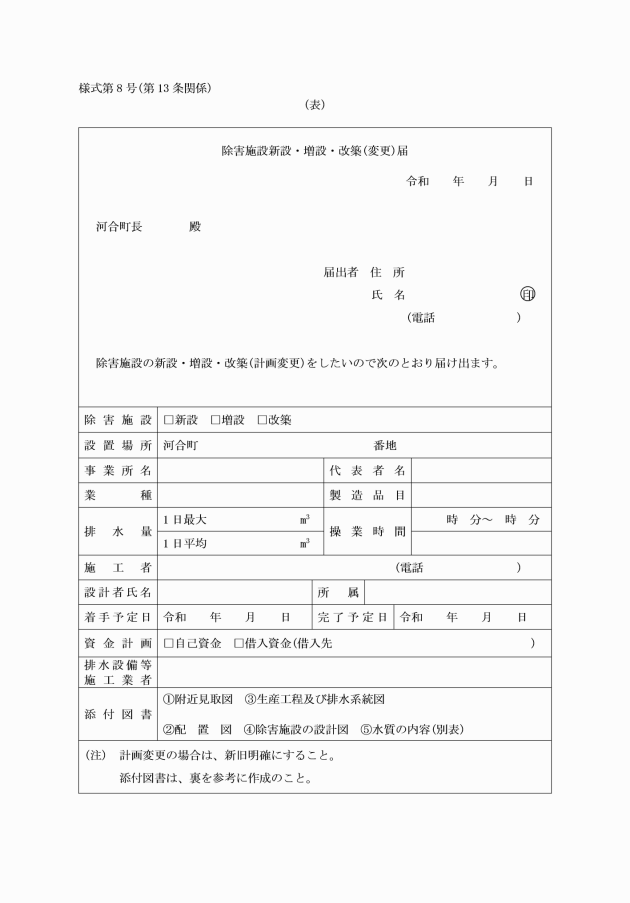

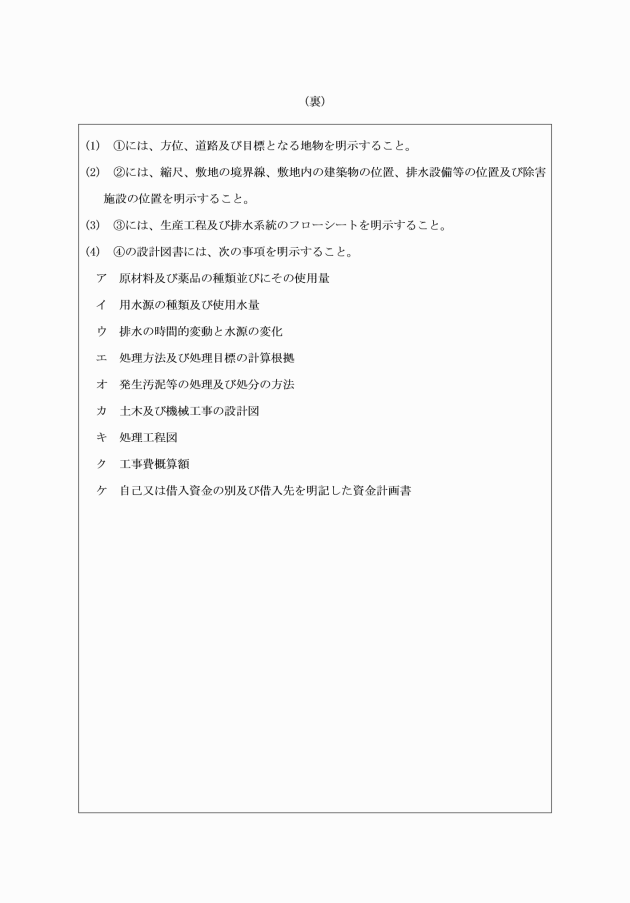

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 縮尺、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置及び除害施設の位置を明示した配置図

(3) 生産工程及び排水系統を明示したフローシート(生産工程一覧図)

(4) 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計図書

ア 原材料及び薬品の種類並びにその使用量

イ 用水源の種類及び使用水量

ウ 排水の時間的変動と水質の変化

エ 処理方法及び処理目標の計算根拠

オ 発生汚泥等の処理及び処分の方法

カ 木工及び機械工事の設計図

キ 処理工程図

ク 工事費概算額

ケ 自己又は借入資金の別及び借入先を明記した資金計画書

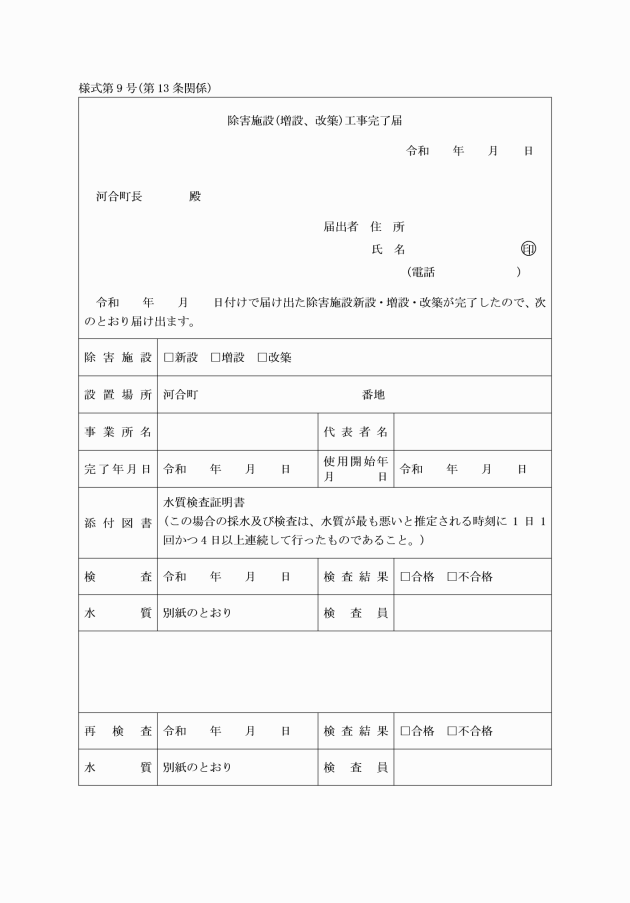

4 前項の届出書には、水質測定を専門的に行う機関が実施した除害施設の設置完了後の汚水の水質についての水質検査証明書を添付しなければならない。

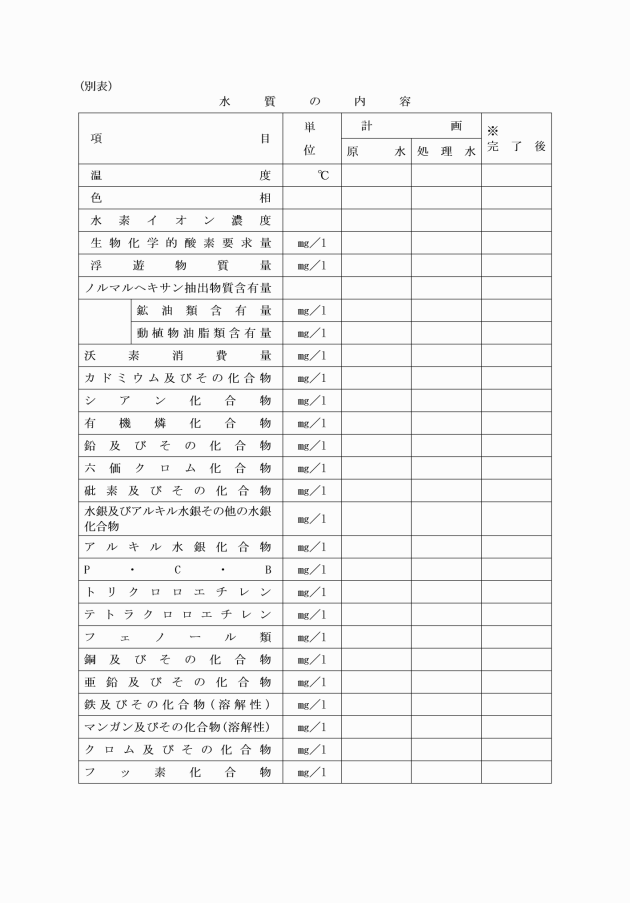

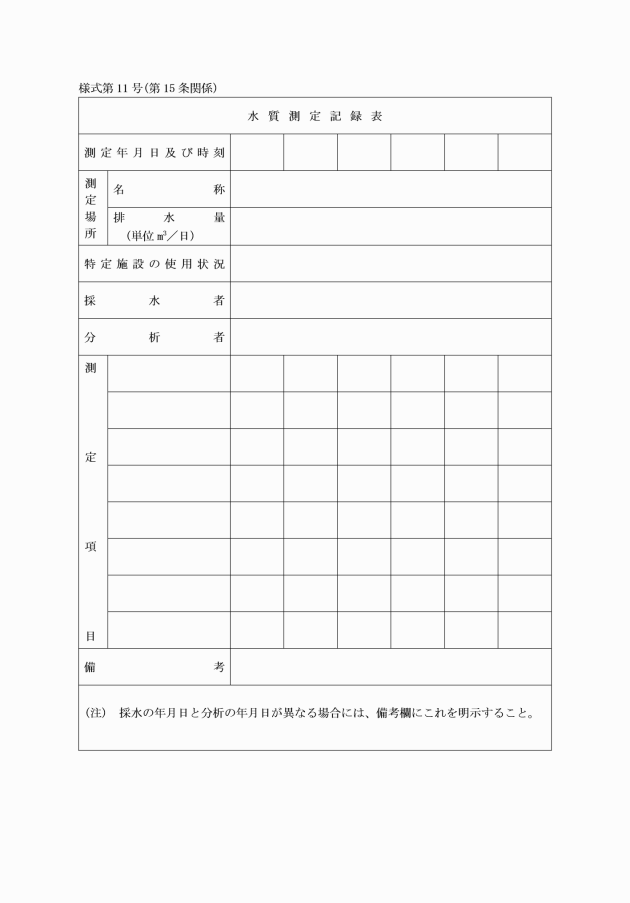

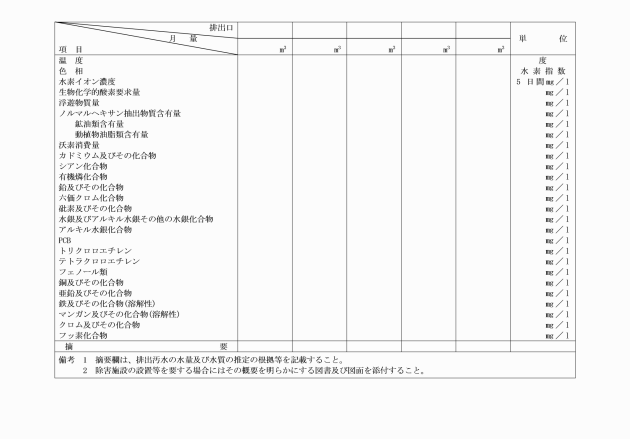

(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省建設省令第1号)に定める検定の方法により行うこと。

(2) 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書の規定により管理者が定める水質の測定の回数は、次のとおりとする。ただし、管理者が排水の量又は水質を勘案してこれにより難いと認めるときは、その都度定めるところによる。

測定項目 | 測定回数 |

温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 ポリ塩化ビフェニエル トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1・2―ジクロロエタン 1・1―ジクロロエチレン シス―1・2―ジクロロエチレン 1・1・1―トリクロロエタン 1・1・2―トリクロロエタン 1・3―ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン及びその化合物 ほう素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |

その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |

(3) 除害施設及び特定施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

2 水質の測定の結果は、水質測定記録表(様式第11号)により記録し、5年間保存しなければならない。

3 第1項第2号の規定は、法第12条の12に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。

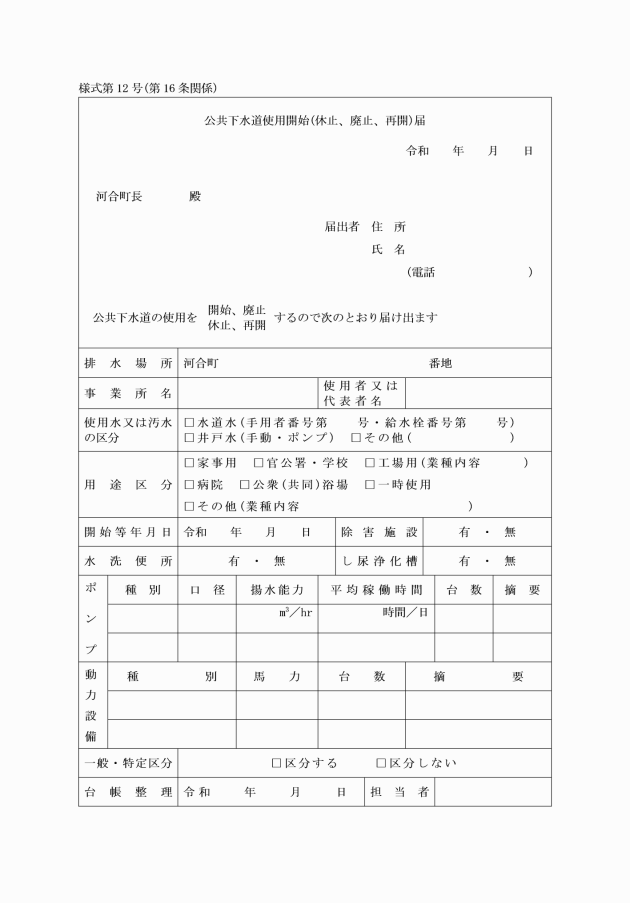

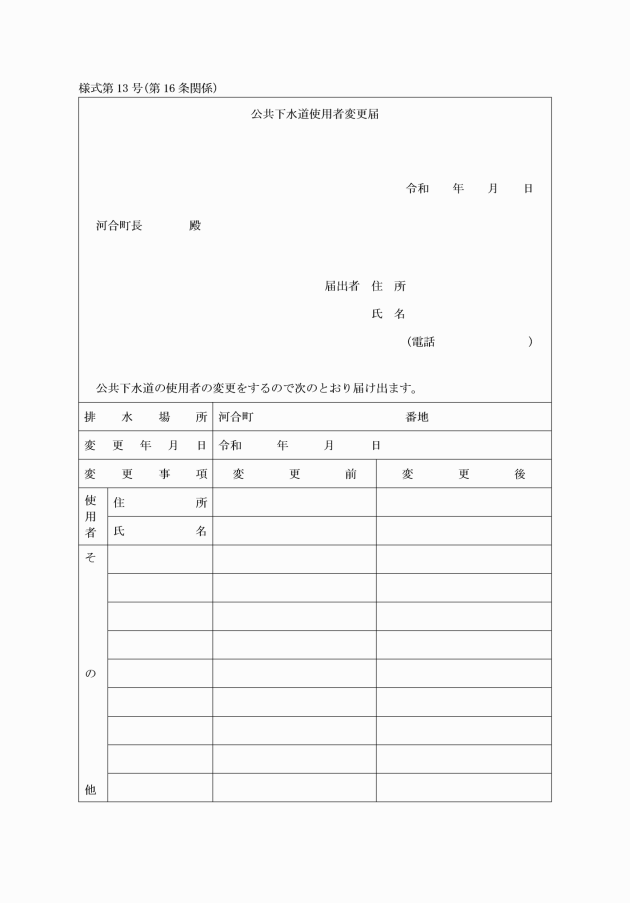

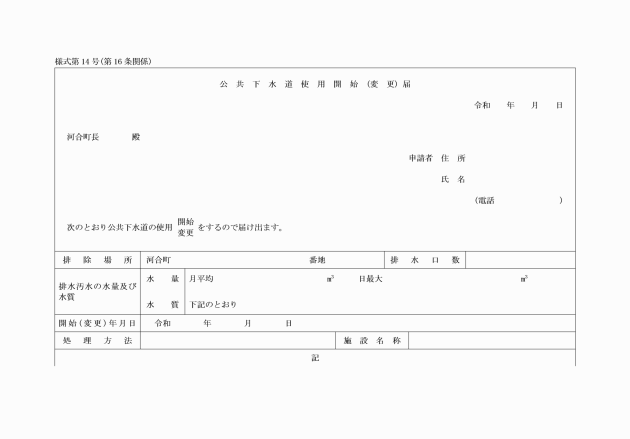

3 法第11条の2第1項に規定する使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)届(様式第14号)に水質試験表を添付して管理者に提出しなければならない。

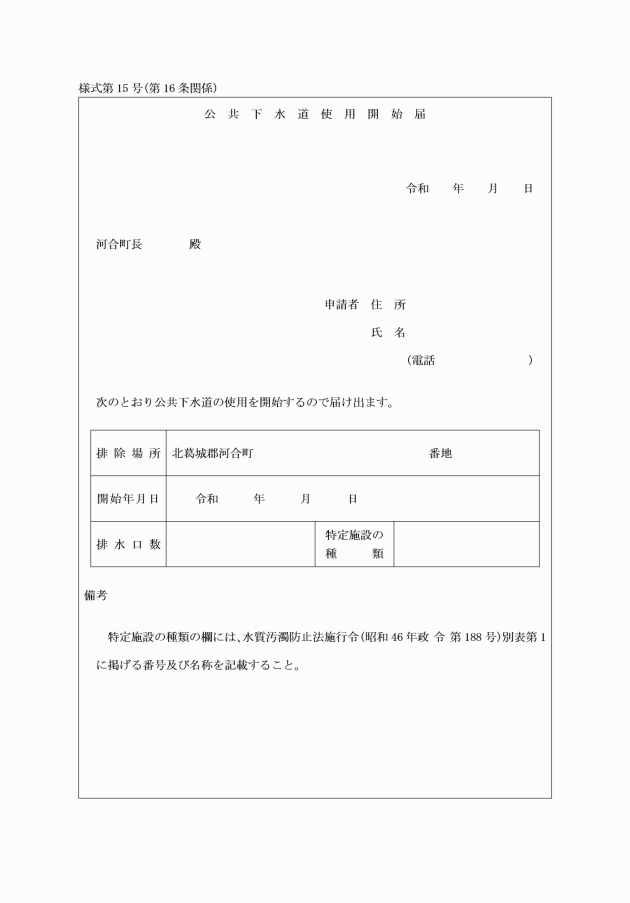

4 法第11条の2第2項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

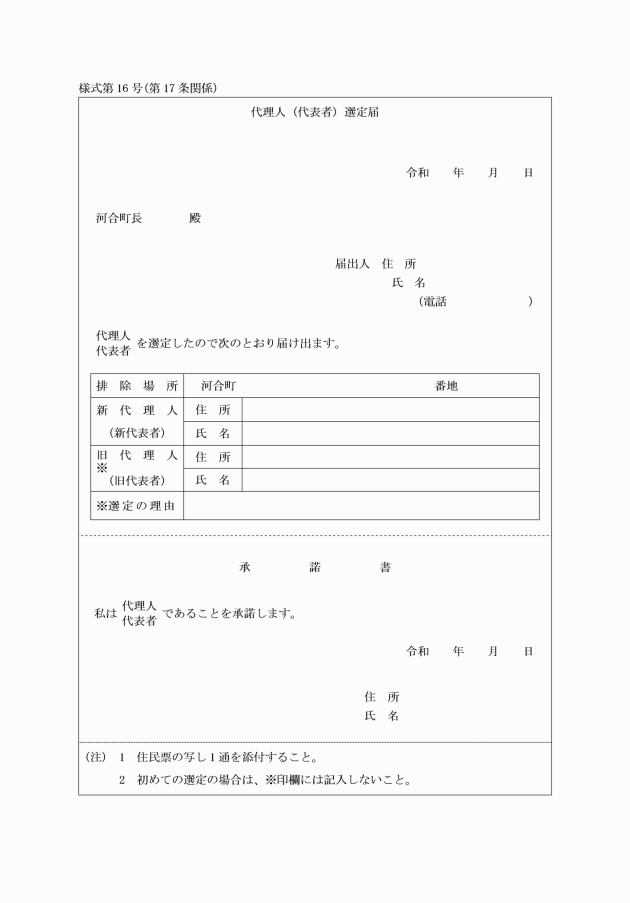

2 前項の届出書には、代理人又は代表者の住民票抄本の写しを添付しなければならない。

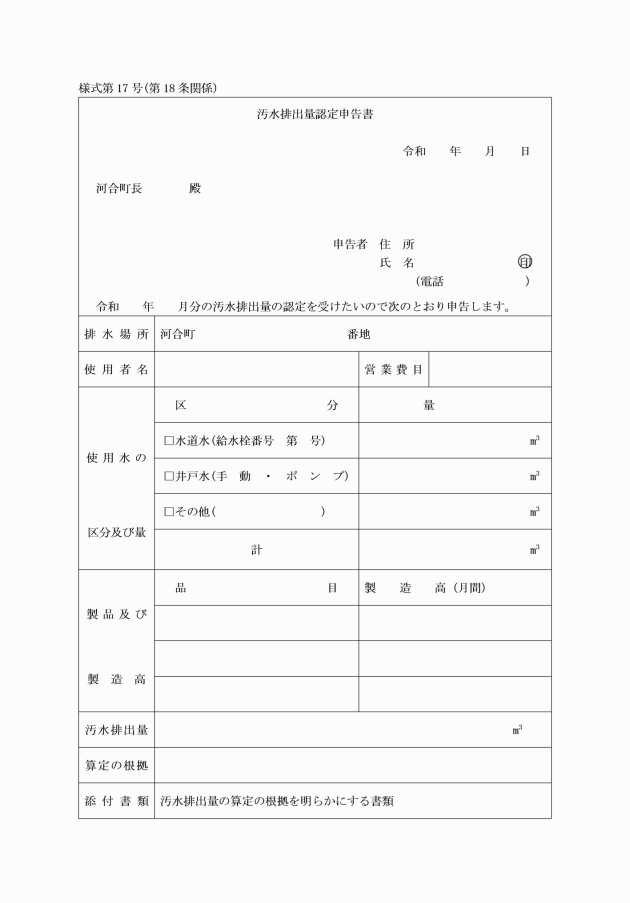

(汚水排出量の認定)

第18条 条例第28条第1項第2号及び第3号に規定する場合の汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、条例第27条第1項に規定する定例日において当該計量装置により前月の翌日からその月の定例日までの間について計量した使用水量とする。

(2) 条例第30条第1項の規定により計測装置が設けられている場合は、定例日において当該計測装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した汚水排出量とする。ただし、水道水及び水道水以外の水を併用した場合における当該水道水以外の水に係る汚水排出量は、当該計測装置により計量した汚水排出量から当該計量に係る期間の水道水の使用水量を控除した量とする。

(3) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合で、揚水設備が手動式であるときの排出汚水量は、1世帯1人につき1月5立方メートルとする。

(4) 水道水以外の水を営業用に使用する場合その他前3号以外の場合は、人員、業態その他の事実を考慮して認定する。

2 管理者は、前項第4号の規定により汚水排出量の認定をする場合においては、認定月を定め、当該認定月に認定するものとし当該認定月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は毎月均等とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前日までの間の汚水排出量は毎月均等とみなす。

3 前項の認定月は、毎年1月、4月、7月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、毎月の汚水排出量が平均している場合その他特別の理由がある場合は、管理者が別に定める。

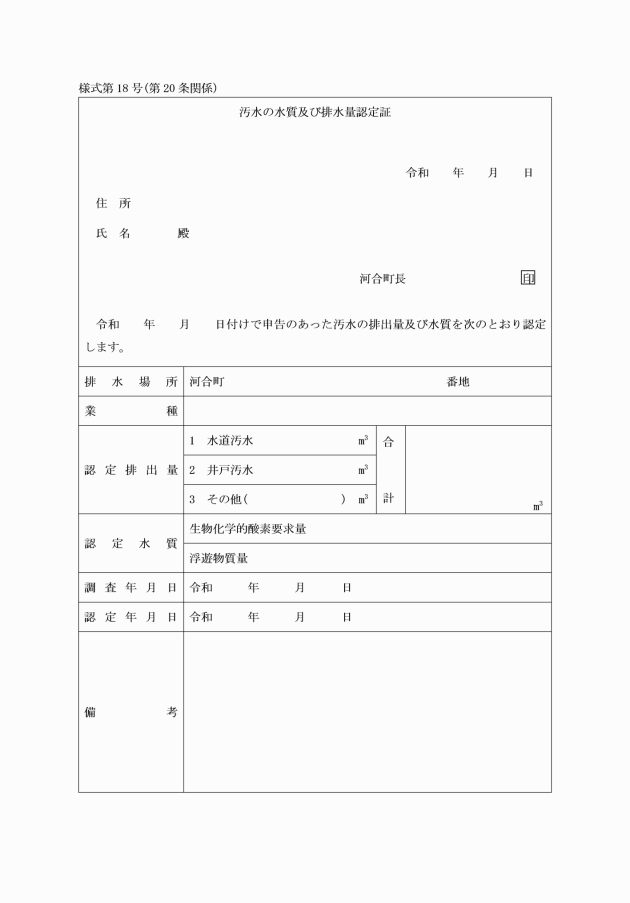

2 前項の規定により、実施する水質の測定は、下水の水質の検定方法に関する省令に規定する方法その他の方法により行うものとし、測定の回数は、1月を超えない排水の期間に3回以上とする。

3 管理者は、特定排水の水質を認定する場合においては、認定月を定め当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は同様とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。

4 前項の認定月は、毎年4月及び10月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、特定排水の水質が平均している場合、特定排水の水質の変動が著しい場合その他特別の理由がある場合は、管理者が別に定める。

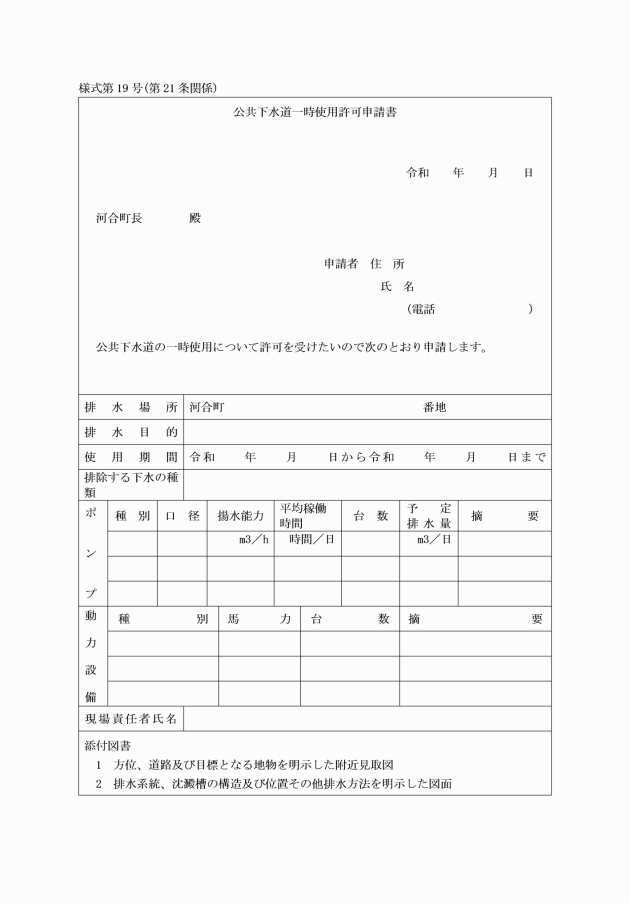

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 排水系統、沈澱槽の構造及び位置その他排水方法を明示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

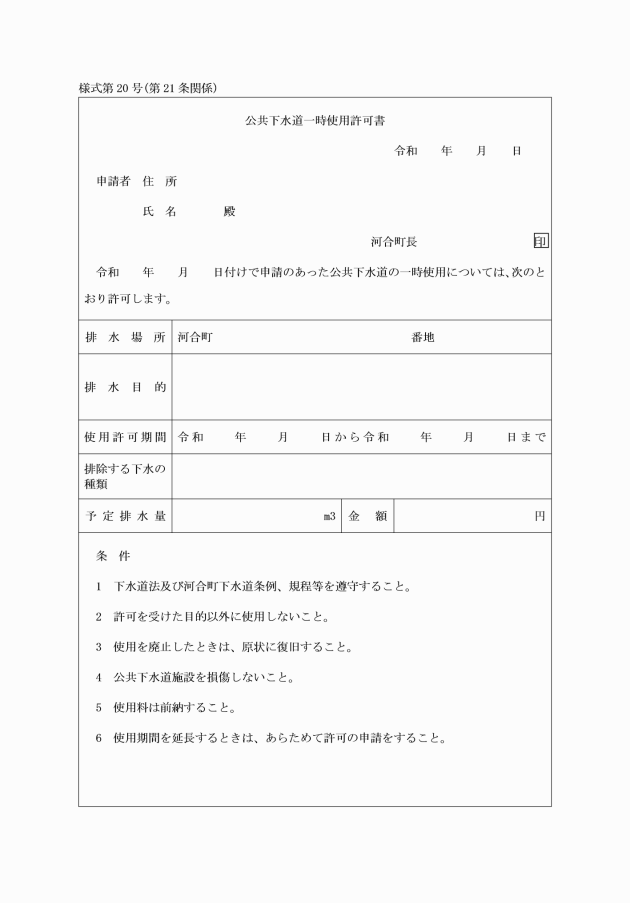

3 管理者は、公共下水道を一時的に使用することを許可したときは、公共下水道一時使用許可書(様式第20号)を交付するものとする。

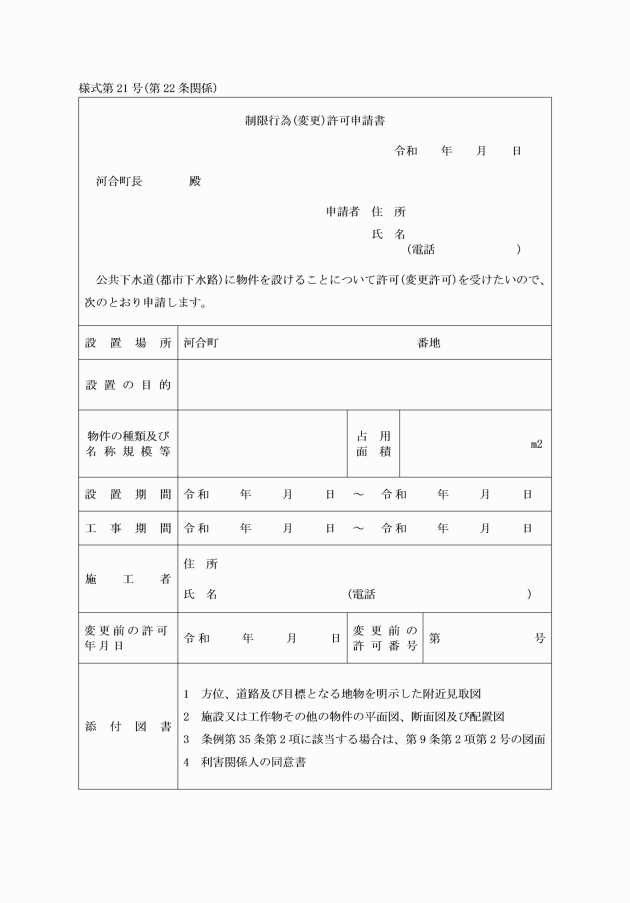

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図

(4) 施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との利害関係を生ずると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

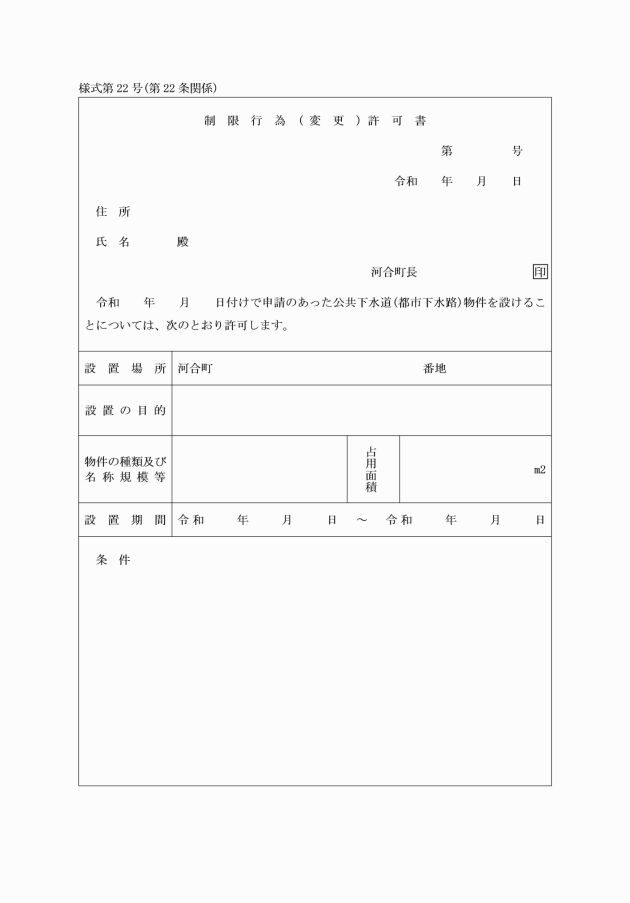

2 管理者は、法第24条第2項の規定により許可することを決定したときは、制限行為(変更)許可書(様式第22号)を交付するものとする。

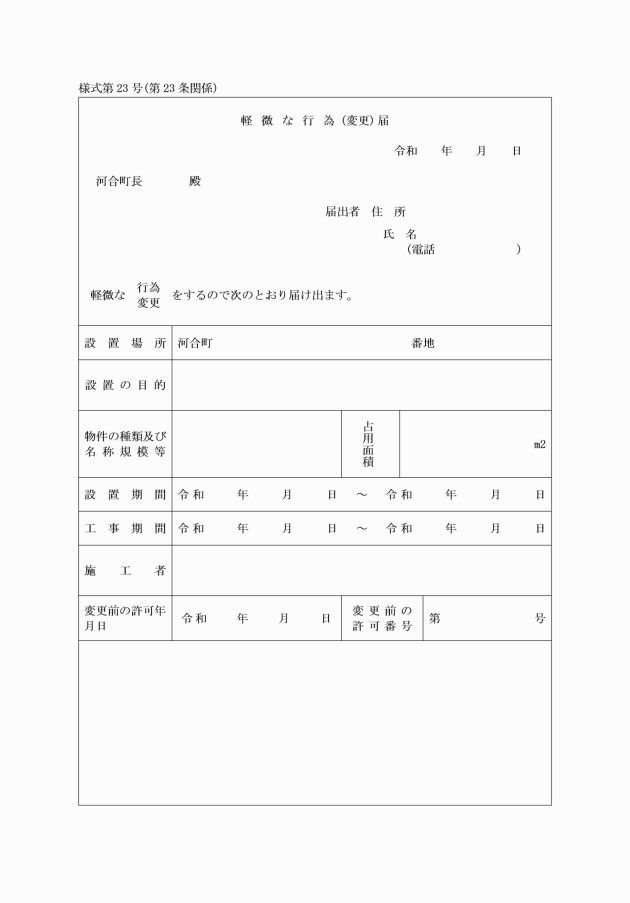

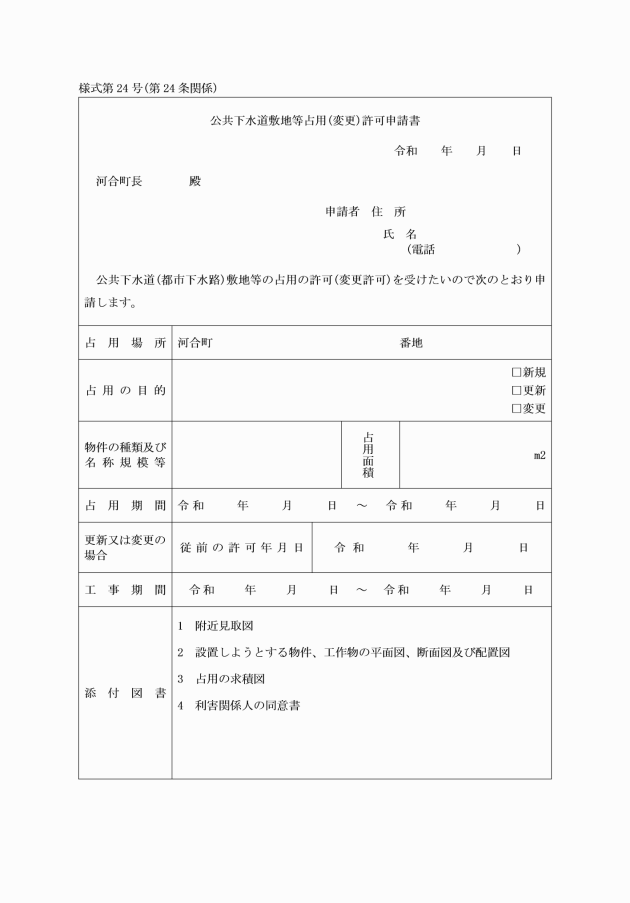

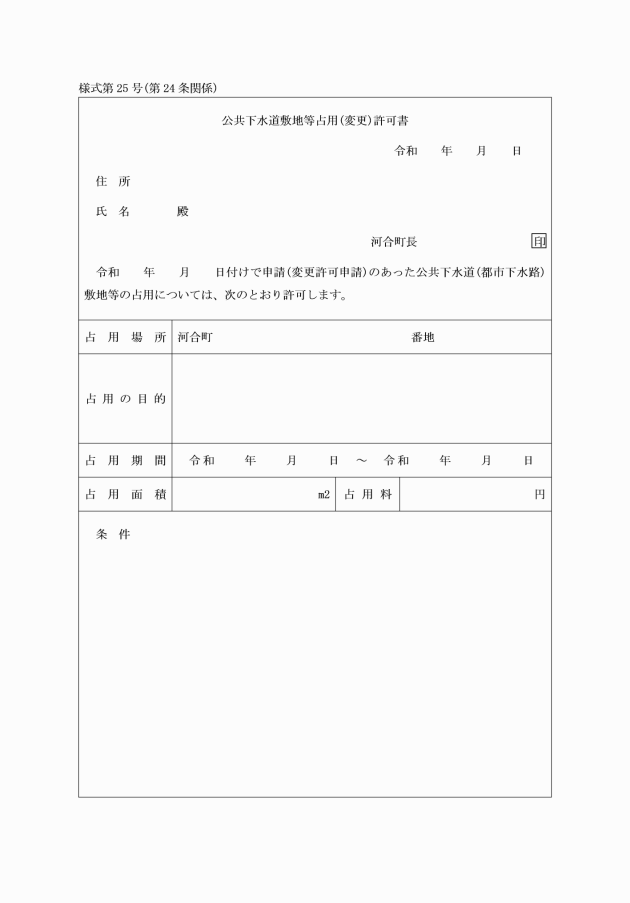

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(2) 設置しようとする工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図

(3) 占用の求積図

(4) 公共下水道の施設又は敷地の占用が隣地の土地又は建築物の所有者若しくは占用に利害関係があると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占用者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書

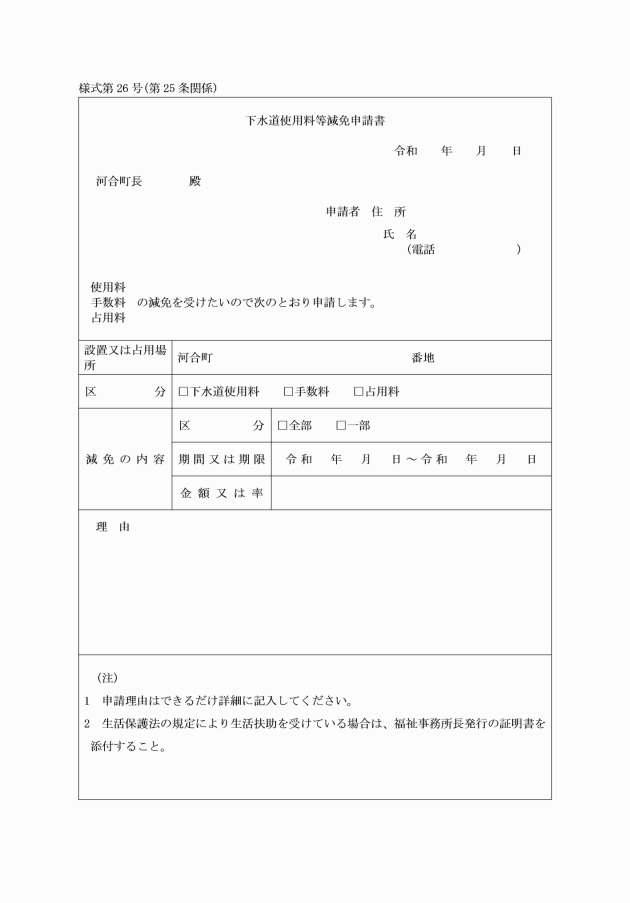

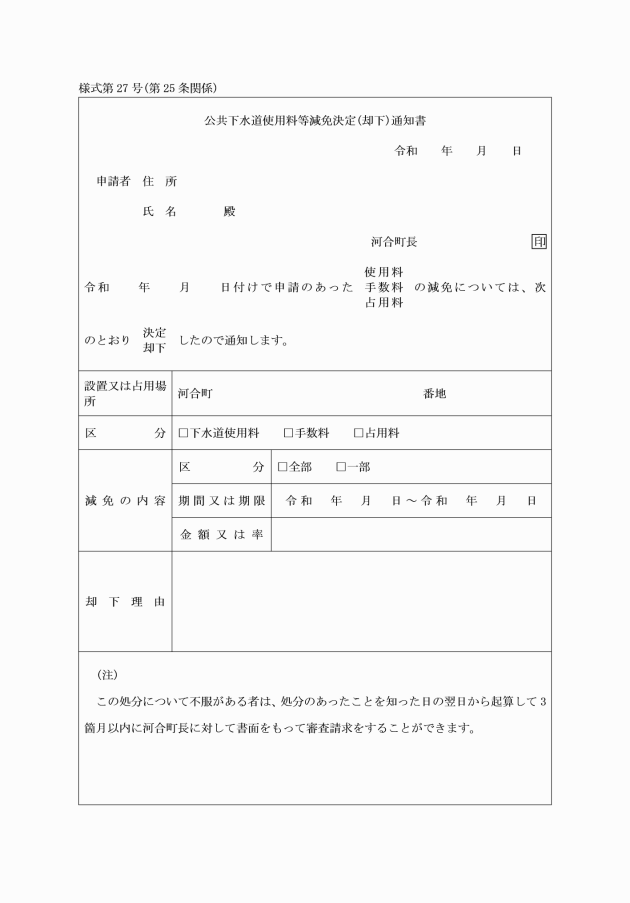

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特別の事情があると認めた者

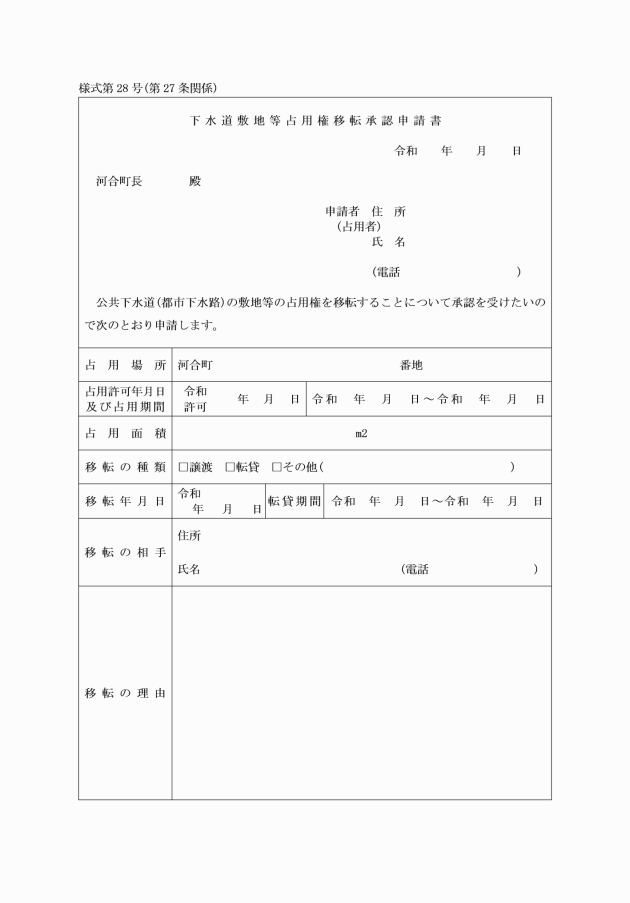

(権利の譲渡等の承認)

第27条 条例第38条ただし書の規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第28号)を管理者に提出しなければならない。

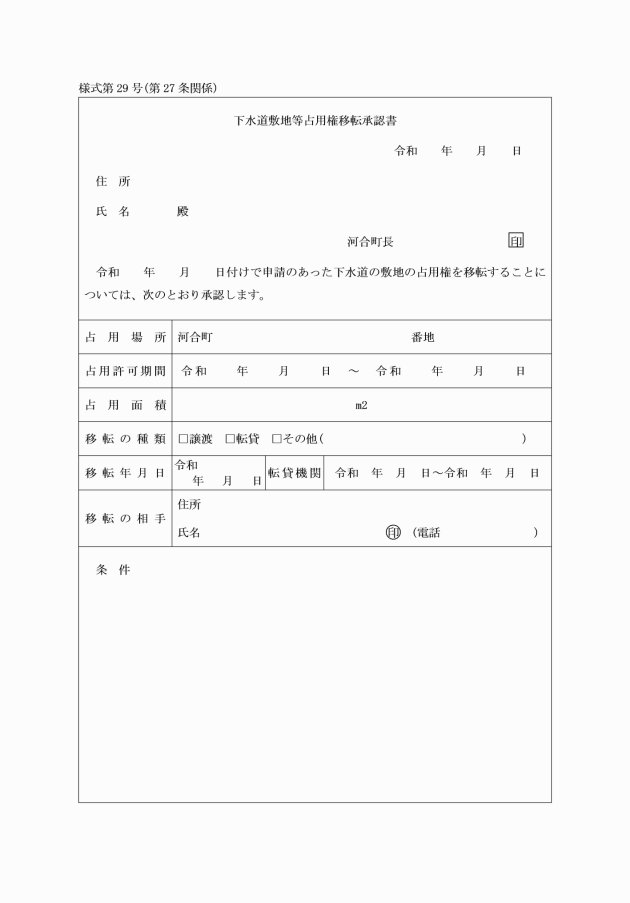

2 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を承認することを決定したときは、下水道敷地等占用権移転承認書(様式第29号)を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

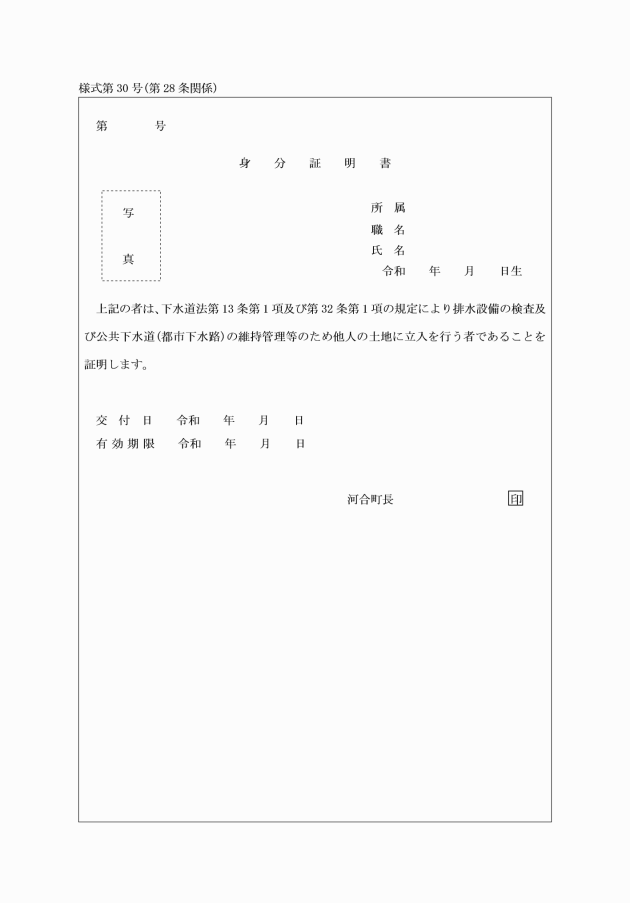

(身分証明書)

第28条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、様式第30号による。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。